地域への愛から生まれる、一つの特別な言葉

トラストバンクには、少し変わった、ユニークな名前を持つ部署があります。その名は「シマバカ室」※

今回はこの「シマバカ室」の活動の全体像を、前後編にわたって丁寧に解き明かしていきたいと思います。前編では、活動の根底に流れる温かい哲学と、社会をより良くするための活動の仕組みについて、チームの一員である羽部さんの言葉を通してお伝えします。

※地域事業者がソーシャルビジネスに取り組み、地域の課題解決を図り、社会的&経済的インパクトをもたらす組織へ変容することを弊社で “シマバカ/縞馬化” と名付け、地域事業者のシマバカに向けた専門的サポートを展開しています。

羽部 充代 (はぶ みつよ)

東京都江東区/岐阜県高山市 出身

英語研修会社にて、海外研修、マネジメント研修の企画・運営を担当。

翻訳会社を経て、クラウドファンディングのポータルサイト運営会社に転職。

2019年12月、トラストバンク入社。GCF🄬のキュレーション業務を5年間担当。

2025年6月、シマバカ室に異動。プログラム・オフィサーとして活動を開始。

私たちの存在意義は、挑戦者の「伴走者」になること

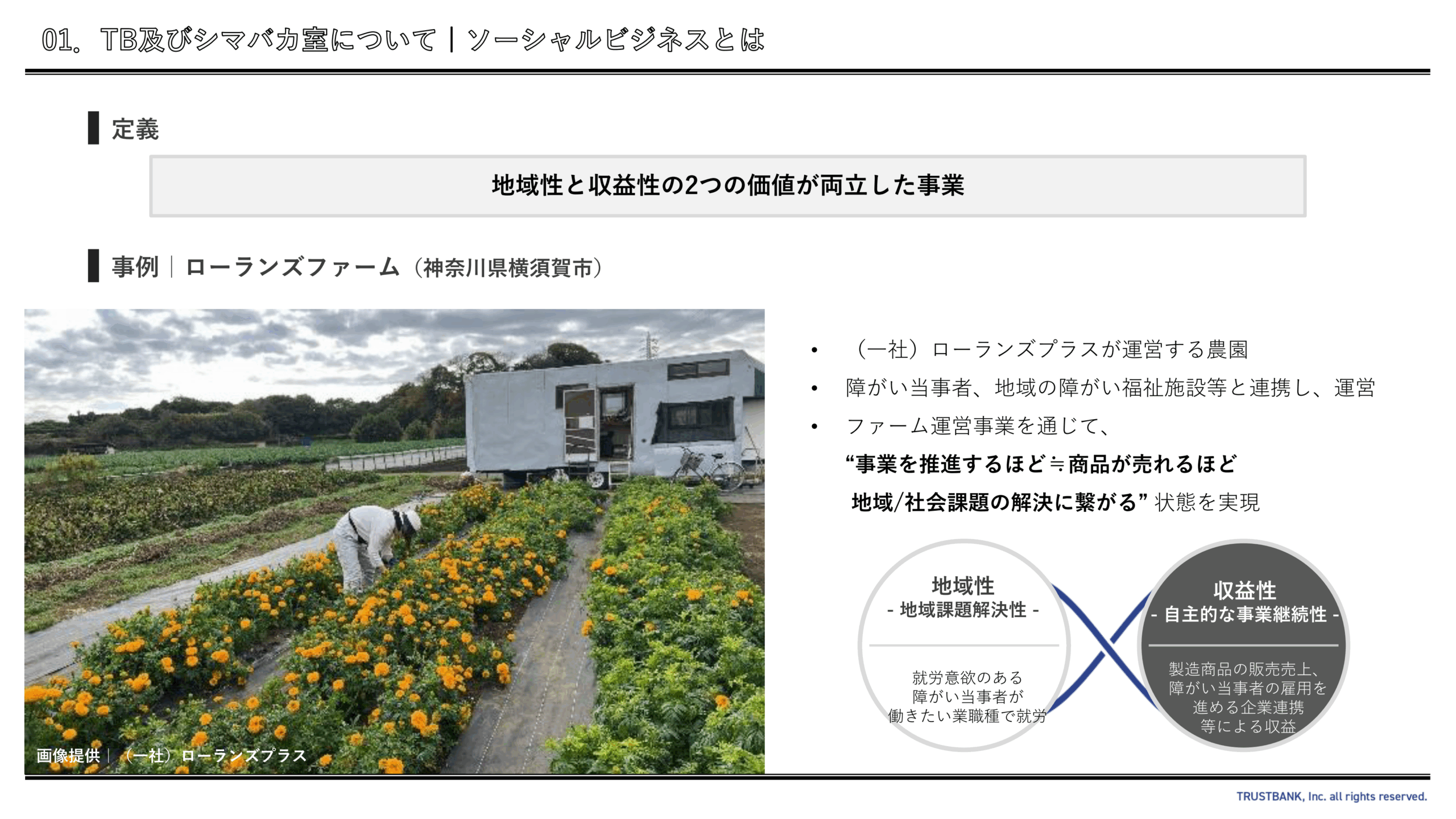

「シマバカ室が掲げている一番大切なミッションは、『地域事業者をシマバカ/縞馬化するための専門的な伴走』をすることです。ソーシャルビジネスが増えることで、解決する社会課題を減らすことが可能です。やりたいと思っても資金やノウハウ面でやることが難しい地域事業者の皆さんを専門的にサポートする役割を担っていると考えています。」

※弊社コーポレートサイト「地域事象者支援事業について」ページより抜粋 https://www.trustbank.co.jp/ourservice/shimabaka/

羽部さんは、穏やかながらも確信に満ちた口調で、こう話してくれました。なぜ、地域事業者の「シマバカ/縞馬化」を応援するのでしょうか。その背景には、ソーシャルビジネスが持つ大きな可能性への深い信頼があります。

「社会が抱える課題は、ソーシャルビジネスが増えることで、一つずつ解決されていくと信じています。特に、農業や漁業、加工業といった事業を通じて、その土地の痛みや喜びを誰よりも知っている地域事業者さんだからこそ、本当に意味のある解決策を生み出せるはずです。でも、『地域を良くしたい』という想いだけでは、事業を続けていくことはとても難しい。資金の壁、ノウハウの不足、相談相手がいない孤独感…。たくさんの困難が待ち受けているはずです。私たちは、その一つひとつの壁を、事業者さんと手を取り合って乗り越えていく。そんな存在でありたいと思っています。」

※弊社コーポレートサイト「地域事象者支援事業について」ページより抜粋 https://www.trustbank.co.jp/ourservice/shimabaka/

これは、利益だけを追い求める活動ではありません。ビジネスという持続可能な仕組みを通じて社会課題と向き合い、経済的にも自立した事業を地域に根付かせること。それこそが、未来の社会を豊かにする一番の近道なのではないか。ふるさとチョイスを通じて長年培ってきた、全国の地域との繋がりや事業支援の経験を、この部署は新しい形で地域へお返ししようとしています。その想いが結晶した場所が、このシマバカ室なのです。

事業を支える二本の柱 「お金」と「想い」の伴走支援

シマバカ室が行う「伴走」は、具体的に二つの大きな柱で成り立っています。

一つは、事業の血液とも言える「資金的支援」で、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金」を活用しています。休眠預金は、銀行などに10年以上動きのないまま眠っている預金を指し、休民預金等活用の指定活用団体『一般財団法人 日本民間公益活動連携機構(JANPIA)』によって、管理・活用され、民間公益活動促進に向けた取り組みが展開されています。

「私たちは、JANPIAに休眠預金活用事業の枠組みを通じて『地域で頑張る事業者さんが自身の生業のなかで地域課題解決に取り組むこと、まさにシマバカ/縞馬化し、地域の課題解決を促進するために、このお金を使わせてください』と、思いとその実現方法を伝えて、資金分配団体として、2022年度に事業採択を受けました。つまり、国民の皆さまの大切な資産をお預かりし、未来への希望である地域事業者さんへ、責任をもってお届けするという、大変重要な役割を担わせていただいています。」

そして、もう一つがシマバカ室の真髄とも言える「非資金的支援」です。これは、単にお金をお渡しするだけでは終わらない、事業の魂を一緒に磨き上げていく、対話のプロセスです。その中心にあるのが、「社会的インパクト評価」という考え方になります。

「『社会的インパクト評価』という言葉は、少し難しく聞こえるかもしれません。でも、本質はとてもシンプルです。

その事業が、社会に対してどれくらい、そしてどのように良い影響を与えられたかをとして可視化していく作業、と言えるかもしれません。事業者さんの売上が上がることは、もちろん素晴らしいことです。

でも、その結果として、『誰の笑顔が増えたのか』『地域のどんな風景が守られたのか』そのお金の流れの先にある、変化の物語としてのインパクトを、私たちは何よりも大切にしています。その物語を事業者さんと一緒に見つけ出し、言葉にして、次のステップへの力に変えていく。経済的な成功と、社会的な価値。その両方を、私たちは同じくらい大切にしながら伴走しています。」

小さな火種から大きな炎へ。「Power of Choice」という序章

シマバカ室のこうした想いは、突然生まれたわけではありません。その原点には、「Power of Choice project」という、かつての、熱い挑戦がありました。コロナ禍という未曽有の困難の中で、必死に前を向こうとする地域事業者の皆さんを応援したい。その一心で始まったこのふるさとチョイスのプロジェクトが、シマバカ室へと繋がる大切な一歩となったのです。

「Power of Choice projectを通じて、私たちが想像していた以上に、地域のために何かをしたいと強く願う事業者さんがたくさんいらっしゃることが分かりました。そして、その想いを実現するための支援を、多くの方が求めていることも。このプロジェクトで得られた確信が、『もっと大きな力で、もっと長い時間、皆さんの隣を歩き続けたい』という願いに変わりました。そこから休眠預金活用事業へと発展したのは、私たちにとってごく自然な、そして必然的な流れだったと感じています。」

※Power of Choice project 2023特設ページ https://www.furusato-tax.jp/contents/power-of-choice

Power of Choice projectが地域に灯した小さな「火種」を、絶やすことなく、もっと大きな「炎」へと育てていきたい。その情熱が、休眠預金活用という、より大きな責任を伴うステージへと彼らを導いたようです。

なぜ、トラストバンクだったのか。民間企業だからこそできること

ここで、一つ注目すべき事実があります。それは、トラストバンクがこの休眠預金を活用した取り組み・助成制度において、当時「民間企業として初めて単独で採択された」ということです。これには、一体どのような意味があるのでしょうか。羽部さんは、その意義をこう捉えています。

「これまで、社会的な活動を支えるのは、主に行政やNPOの役割とされてきました。もちろん、それは非常に尊い活動です。ただ、そこに『ビジネスとして成り立たせる』という視点を持ち込める存在は、多くはなかったかもしれません。トラストバンクには、ふるさとチョイスという事業を通じて、日本中の事業者さんと一緒に悩み、考え、ビジネスを成長させてきた経験と知識があります。地域への熱い想いという『ソーシャル』な側面と、事業を継続させるための『ビジネス』の側面。この二つを繋ぎ合わせ、両立させるためのお手伝いができること。それこそが、民間企業である私たちが、社会から期待されている役割なのではないかと感じています。」

理想や情熱を、決して夢物語で終わらせない。そのために、ビジネスの知見を惜しみなく提供する。行政やNPOだけでは難しかったかもしれない領域に、民間企業だからこその視点とスピード感で切り込んでいく。トラストバンク・シマバカ室は、セクターの垣根を越えた新しい支援の形を模索する、先駆者としての役割を担っているのです。

前編では、シマバカ室という部署が持つ温かい心と、その活動を支える大切な考え方の軸についてお伝えしました。しかし、どれだけ素晴らしい構想があっても、そこに魂を吹き込む「人」がいなければ、それはただの絵空事に過ぎません。

後編では、この大きなビジョンを、日々どのようにして形にしているのか。少数精鋭で奮闘するチームの「戦い方」と、伴走者一人ひとりの内に秘めた優しい想いに、さらに深く触れていきたいと思います。

<関連記事>

・地域事業者のゼブラ化伴走支援:連載1/5【前編】―地域の未来を灯す、専門部隊の誕生秘話

・地域事業者のゼブラ化伴走支援:連載1/5【後編】「俺がやる」――“地域への貢献”が語られる未来へ

・地域事業者のゼブラ化伴走支援:連載2/5【後編】ソーシャルビジネスへの伴走者が紡ぐ未来