「シマバカ室」※

株式会社トラストバンクに、そんな風変わりな名前を冠した部署がある。初めて耳にした人は、きっとこう思うだろう。「島のことが好きでたまらない、情熱的な人たちの集まりなのだろうか?」と。

あながち間違いではないかもしれない。しかし、その本質はもっと深く、もっと壮大な地域の未来を見据えている。

「シマバカ」とは、単なるユニークな部署名ではない。それは、社会性と経済性の両立という困難な課題に挑む地域事業者の魂を揺さぶり、変革へと導く力強い“旗印”だ。

連載第1回は、この「シマバカ」という概念の生みの親である元岡さんに、その誕生の背景にあるドラマと、言葉に宿る情熱の核心を訊いた。なぜ「ソーシャルイノベーション」ではダメだったのか。なぜ、この奇妙で愛おしい言葉でなければならなかったのか。その物語は、私たちがまだ知らない地域の可能性の扉を開く、はじめの一歩となる。

※地域事業者がソーシャルビジネスに取り組み、地域の課題解決を図り、社会的&経済的インパクトをもたらす組織へ変容することを弊社で “シマバカ/縞馬化” と名付け、地域事業者のシマバカに向けた専門的サポートを展開しています。

元岡 悠太 (もとおか ゆうた)

東京都練馬区/福島県福島市 出身

IT企業に在籍後、NPO/県職員として地域や復興に関する業務に従事。

2017年 トラストバンクに参画し、GCF®のキュレーター・運営を担当。

2022年 地域の事業者への助成・伴走会陰を通じて地域課題解決を目指す新設部署「休眠預金活用/ソーシャルイノベーションデザイン室」を立ち上げ。

2025年 同室を「シマバカ室」に改称し運営中。

「シマバカ」――それは“ゼブラ化”への熱き宣言

「シマバカって、一体何なんですか?」

この問いから、私たちの対話は始まった。元岡さんは、その言葉の源流を解き明かしてくれた。

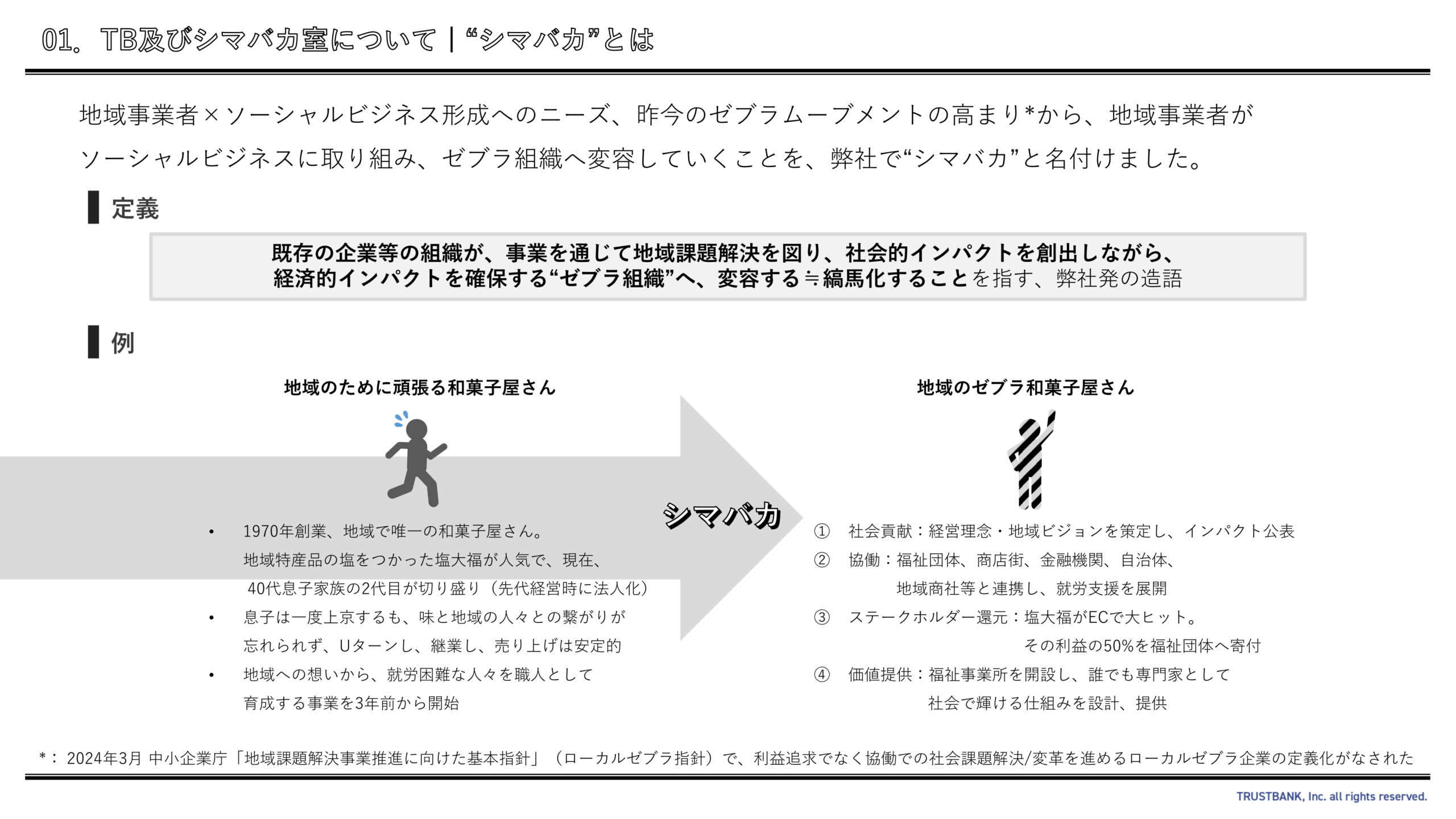

「最近、ソーシャルビジネスの世界で**『ゼブラムーブメント』**という言葉を耳にするようになりました。社会性と経済性という、二つの価値を両立させようとする企業を、白と黒の縞模様を持つシマウマになぞらえて『ゼブラ企業』と呼ぶんです。そのゼブラ企業になっていくプロセスを、僕らは『ゼブラ化』と呼んでいました。」

そこから、コンセプトが生まれる瞬間は、まるで言葉のパズルのようだったという。

「ゼブラ、つまり縞馬。ゼブラ化は、日本語にすれば『縞馬化』。その音の響きを、僕たちが起こしたいムーブメントの旗印として掲げられないか、と考えたんです。『シマウマカ』…『シマバカ』。これだ!と。自分たちがやろうとしていることを、これほど的確に、そして力強く表現する言葉はないと思いました。」

※弊社コーポレートサイト「地域事象者支援事業について」ページより抜粋 https://www.trustbank.co.jp/ourservice/shimabaka/

この「シマバカ」というコンセプトが生まれる前、彼らの部署名は「休眠預金活用/ソーシャルイノベーションデザイン室」だった。その名の通り、社会変革(ソーシャルイノベーション)を目指す部署である。しかし、その言葉だけでは、彼らが本当に届けたい想いの輪郭がぼやけてしまう、という葛藤があった。

「ソーシャルイノベーションという言葉がダメだったわけでは、決してありません。ただ、僕たちが起こしたい社会変革の具体的な姿、その核心は**『地域事業者の皆さんが、シマバカ(ゼブラ化)すること』**だったんです。ならば、それをダイレクトに名乗るべきだろう、と。自分たちが何者で、どこへ向かうのかを指し示す、最も直接的で、最も魂のこもった名前が『シマバカ室』でした。」

「これだ!」――チームの魂に火を灯した“旗印”の力

新しいコンセプト、しかも「シマバカ」という大胆な名前。その誕生は、さぞかし難産だったのではないか。元岡さんが初めてチーム内でこのアイデアを口にした時、一瞬「また元岡が変んなことを言い出したぞ。。。」という空気が流れたという。しかし、彼がその言葉に込めた背景――力強く、分かりやすく、そして地域事業者に永く寄り添える“旗印”が必要なのだという想いを語ると、空気は一変した。

「『まさに自分たちがやりたかったこと、社会から求められていたことって、これだ!』と。その場で全員の心が一つになり、『室名もこれで行こう』と決まりました。」

それまでのチームは、ふるさと納税ポータルサイトの一事業から始まったこともあり、「自分たちの存在意義とは何か」という問いに対して、どこか迷いを抱えていた。しかし、「地域事業者のシマバカを支援する」という明確な旗印を掲げた瞬間、その迷いは霧散した。

「自分たちがやるべきことがクリアになり、“シマバカ”を実現させるための専門家集団になるんだ、という共通認識が生まれました。そこからは、意思決定も格段にスムーズになり、活動への迷いがなくなりました。」

※弊社コーポレートサイト「地域事象者支援事業について」ページより抜粋 https://www.trustbank.co.jp/ourservice/shimabaka/

この名前は、思わぬ副産物も生んだ。社外の人と会う時、ほぼ100%「シマバカって、どういう意味ですか?」と尋ねられる。その問いこそが、彼らが最も伝えたい物語の始まりとなるのだ。地域事業者が抱える課題、自分たちの想い、そして「シマバカ」という未来像。その会話から、新しい共感と連携の輪が生まれていく。

「コンセプトとして、この言葉がしっかりと機能し始めている実感があります」と元岡さんは力強く語る。

企業だけじゃない。「ゼブラ組織」という広い視点

ここで、「ゼブラ企業」と「シマバカ」の関係性について、もう少し深く掘り下げておきたい。元岡さんたちが目指すのは、単に「ゼブラ“企業”」を増やすことではない。

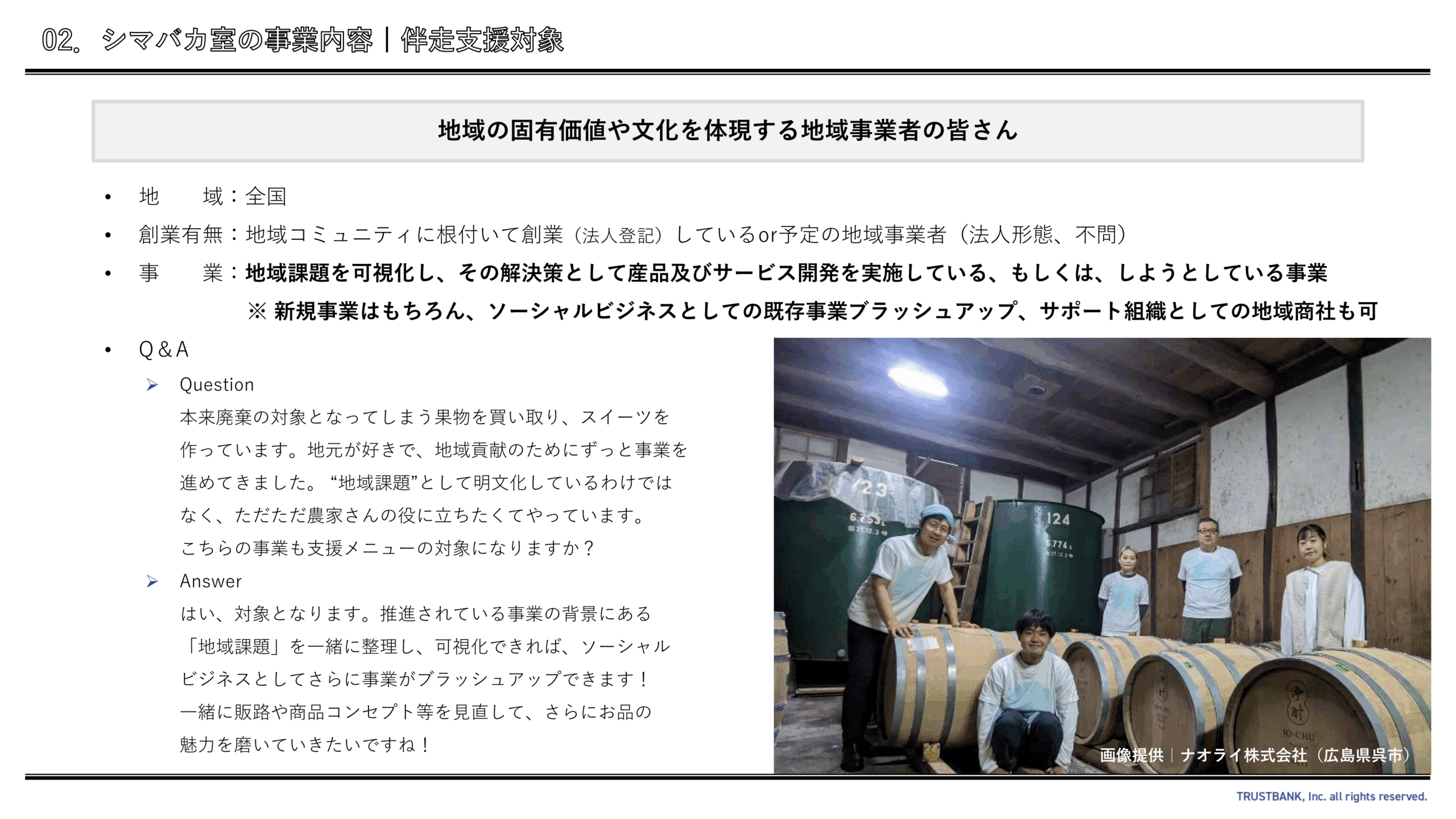

「僕たちは、『ゼブラ“組織”』という言葉を使っています。なぜなら、地域の固有の価値や文化を担っているのは、企業だけではないからです。NPOや一般社団法人、様々な組織体が、その土地ならではの魅力を守り、文化を育んでいます。」

ここに、「シマバカ」というコンセプトの懐の深さがある。

シマウマの縞模様を想像してほしい。黒が「経済性・収益性」、白が「社会性・課題解決性」だとすれば、これまで経済性を主軸としてきた企業(黒)が、事業を通じて社会課題解決(白)に乗り出す動きがある。一方で、社会性を追求してきたNPOなど(白)が、活動を持続可能にするために収益性(黒)を求める動きもある。

「どちらの方向からのアプローチも、僕たちにとっては『シマバカ』なんです。**法人形態にこだわらず、地域のために社会性と経済性の両立を目指すすべてのチャレンジャーを支えたい。**それが僕たちのスタンスです。」

※弊社コーポレートサイト「地域事象者支援事業について」ページより抜粋 https://www.trustbank.co.jp/ourservice/shimabaka/

「シマバカ」という旗印は、かくして生まれた。それは、単なる思いつきの造語ではない。地域の切実な声に耳を澄まし、チームの葛藤を乗り越え、そして未来への確固たる意志を込めて掲げられた、変革への狼煙(のろし)なのだ。

では、この熱き旗を掲げる元岡さん自身の情熱は、一体どこから湧き上がってくるのだろうか。そして、「シマバカ」が増えた地域は、私たちの目にどんな新しい景色を見せてくれるのだろうか。

後編では、彼の信念の源泉である原体験と、「シマバカ」が切り拓く地域の未来像に、さらに深く迫っていく。

(後編へつづく)

<関連記事>

・地域事業者のゼブラ化伴走支援:連載1/5【後編】「俺がやる」――“地域への貢献”が語られる未来へ

・地域事業者のゼブラ化伴走支援:連載2/5【前編】ソーシャルビジネスへの伴走者の思想と仕組み

・地域事業者のゼブラ化伴走支援:連載2/5【後編】ソーシャルビジネスへの伴走者が紡ぐ未来