秋の気配が深まる頃、ふるさと納税のパイオニア「ふるさとチョイス」が主催する、年に一度の特別なイベント「ふるさとチョイス大感謝祭」が、11年目の扉を開きます。昨年、10周年という大きな節目を越え、新たな一歩を踏み出すこのイベントには、単に長く続いているというだけではない、温かく、そしてしっかりとした哲学が流れているようです。

今年のテーマは「つたえる想い つながる未来」

あらゆるものがデジタルで完結し、効率が何よりも優先されるこの時代に、なぜ彼らは時間と手間をかけてまで、人々が直接会える「リアルな場」を大切にし続けるのでしょうか。そこには、表面的な見方だけでは決してわからない、日本の未来を優しく見つめる大きなビジョンがありました。

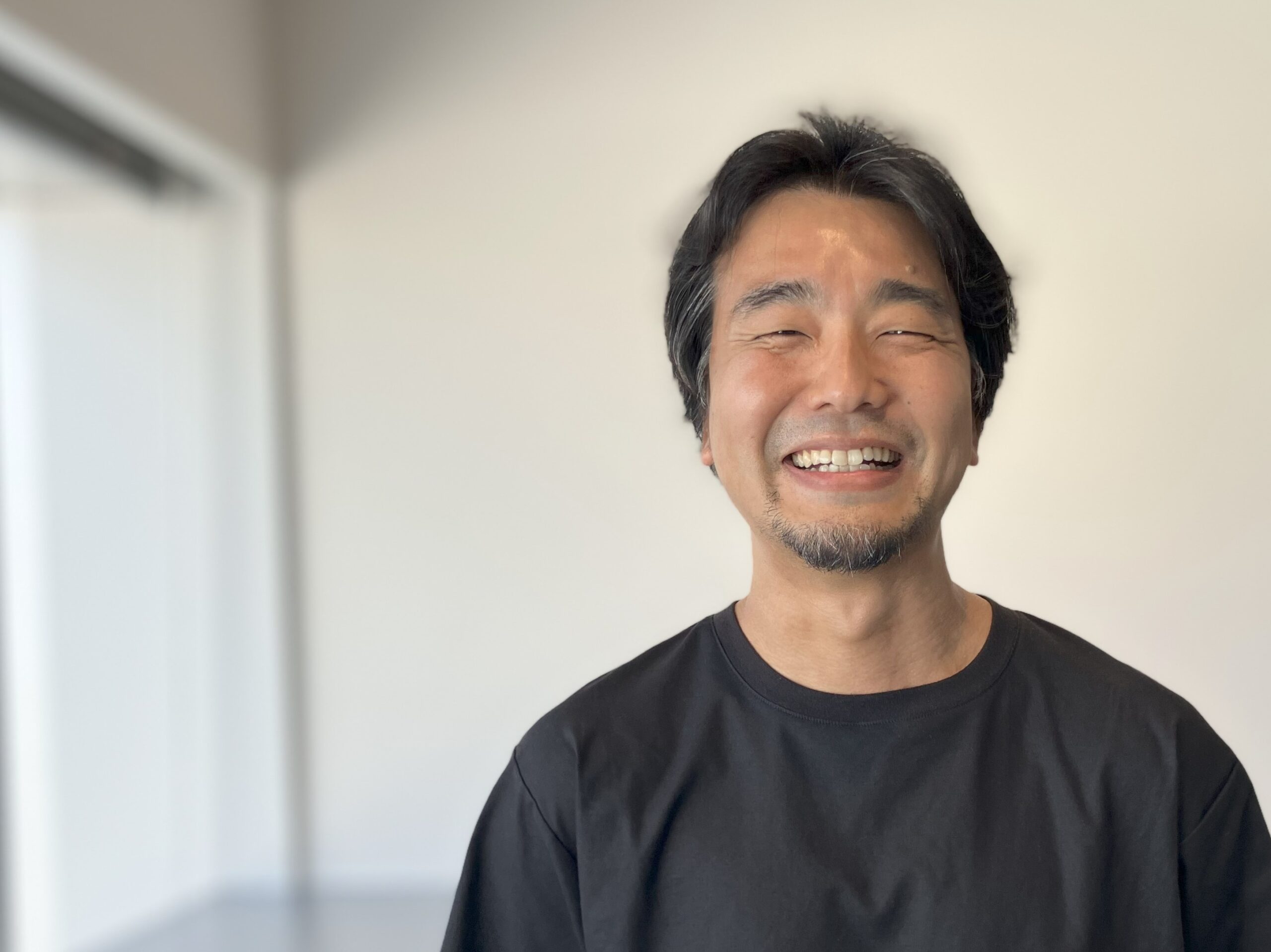

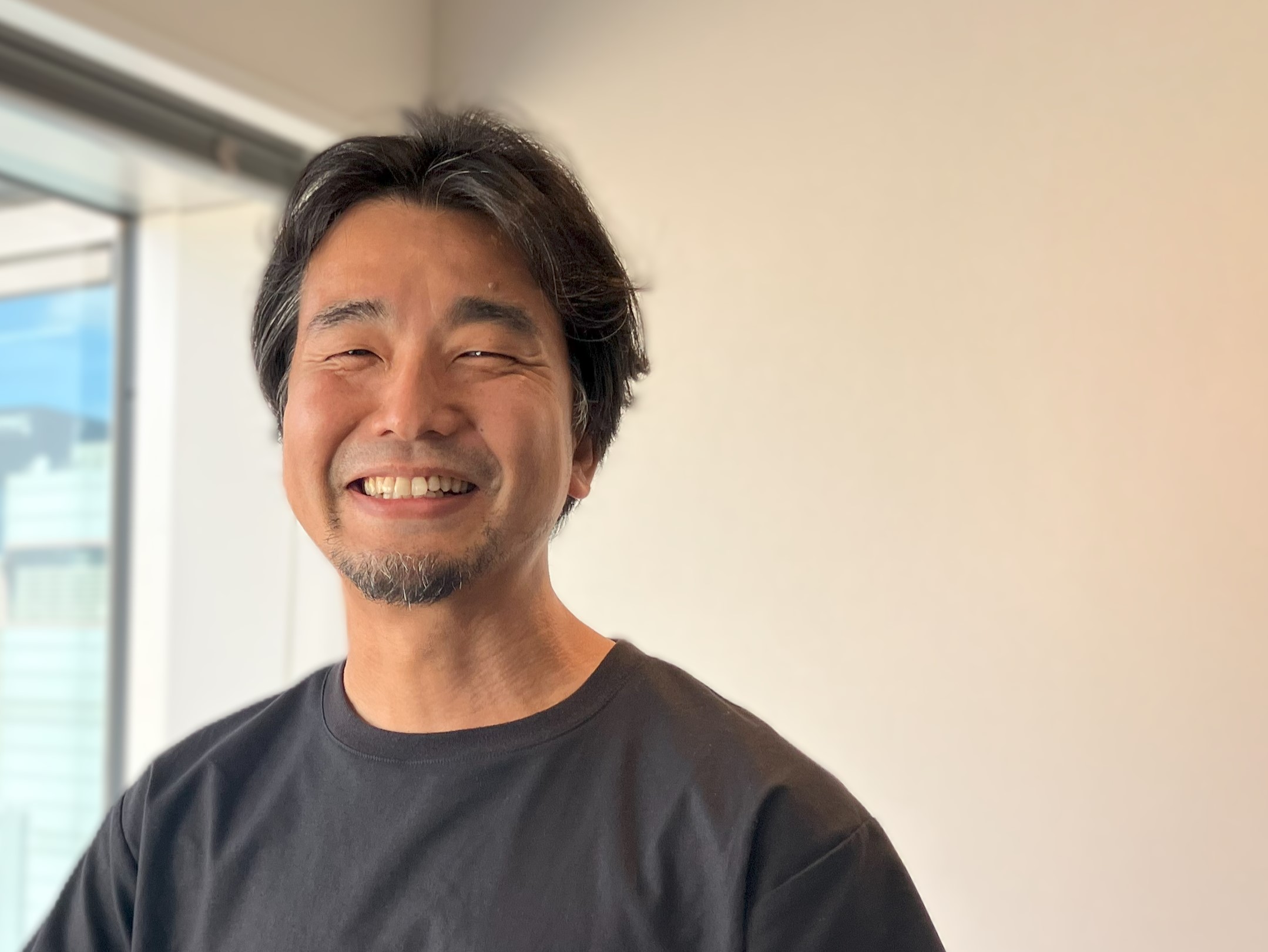

この素敵なプロジェクトを率いる、ブランドエンゲージメント部の村尾さんにお話を伺うと、その言葉の端々から、便利さだけでは測れない、人の心の温かさや本質に触れるような「問い」が、私たちに投げかけられているように感じました。

村尾 明仁 (むらお あきひと)

神奈川県横浜市出身

CM・Webのプロダクションを経て、大手化粧品メーカーの宣伝部やマーケティング部において広告制作、コミュニケーション戦略に従事。

その傍ら、個人としてNPO法人主催の地域事業構想支援プログラムに参加。

2021年にトラストバンクに業務委託として関わり始め、2022年にブランド企画部門のマネージャーとして着任後、ブランド戦略、リアルイベントの企画・実施を担当(ふるさとチョイス大感謝祭、ふるさとチョイスAWARD、みんなとチョイス)

2024年よりブランドエンゲージメント部にてブランド活動の企画、運用を担当。

「ありがとう」を一方通行で終わらせないために

「もともとの始まりは、日ごろの寄付や応援に対して、地域の方々が寄付者さんに対して直接『ありがとう』という感謝を伝えたい、という純粋な声だったんです。その気持ちは11年経った今も、このイベントの一番の土台であり、心臓部のようなものですね。」

村尾さんは、大感謝祭の原点をそう優しく語ります。始まりは、地域から寄付者への「ありがとう」の気持ちでした。でも、11年目を迎えるにあたり、その思いはさらに温かく、双方向へと進化していきます。それがテーマにある「伝える想い」という言葉に込められています。

「イベントを重ねる中で、ふと気づいたんです。感謝を伝えたいのは、地域の方々だけじゃない。寄付をしてくださる皆さんも、地域への熱い気持ちや、そこで頑張る人々へのエールを心の中に持っていらっしゃる。その両方の温かい気持ちが、会場で出会い、響き合う。そんな場所にしたいな、と。それが『伝え合う』ことの大切さも含めて「伝える想い」という言葉に込めた私たちの願いです。」

「点」を未来へ続く「線」に変える、リアルな場の力

これは、言葉の綾というだけではありません。主役を「地域」から「地域と寄付者、両方」へと広げることで、イベントの役割そのものを、もっと豊かなものへと変えようとする試みなのかもしれません。クリック一つで想いを届けられるデジタルプラットフォームを運営しながら、あえて「顔と顔を合わせる」アナログな時間を大切にする理由が、ここにあるようです。

「リアルな場で生まれる熱気や、肌で感じる温もりって、やっぱりオンラインでは味わえない特別なものですよね。相手の目を見て、声の響きを感じながら交わす言葉が、お互いの関係をより深く、強いものにしてくれる。その日限りの出会いを、その先の未来へとつなげていきたいんです。イベントを訪れた方が、その地域のファンになって、いつか実際に足を運んでくれたら、こんなに嬉しいことはありません。私たちは、イベントという『点』を、未来へと続く優しい『線』にしていきたいと考えています。」

「つながる未来」――その言葉には、一過性で終わらせないという強い気持ちが感じられます。彼らが作ろうとしているのは、モノを売り買いするだけの場所ではなく、人と人が出会い、共感し、未来を一緒に考える「広場」のような空間。その広場こそが、トラストバンクが大切にしているビジョン「自立した持続可能な地域をつくる」ための、最も人間味あふれる土台になっていくのでしょう。

私たちが届けたいのは、モノの先にある「物語」

村尾さんは「改めて、私たちがこのイベントを何のために行うのか、その価値を見つめ直す良い機会になりました。」と話します。時には「物産展みたいなものでしょう?」と言われることもあるそうですが、その中身はまったく違うもの。その視線が「モノ」だけでなく「モノの先にいる、地域で頑張る熱いヒトの想いやコト」にまで向いているか、という点が重要だと考えているそうです。

「私たちが一番こだわっているのは、『モノを伝えるだけで終わらない』ということです。そのために、我々が主催するイベントとして一つの工夫をしています。各自治体さんのブースには、ただ産品を並べるだけでなく、『どんな想いで感謝を伝えたいか』というメッセージも宣言のようにして一緒に掲げてもらうことにしているんです。」

「共感」で選ぶ、という新しい価値観

これは、出展する自治体への素敵なメッセージとも言えるかもしれません。単に商品を売るための場所としてではなく、このイベントの考えに共感し、一緒に「想いを伝え合う場」を作っていく仲間であって欲しい。そんな願いが、この小さなルールには込められているようです。

「『どんな人が、どんな気持ちで、これを作っているんだろう。』その背景にある物語に触れた時、商品は単なるモノではなく、応援したくなる『ストーリー』に変わる瞬間があります。その瞬間こそが、新しい関係の始まりになるのだと思っています。」

ブースに掲げられた言葉は、きっと出展する人たちの心にも優しく響くはずです。自らが掲げた言葉を胸に、訪れる人々一人ひとりと丁寧に向き合うことになるでしょう。それはまるで、ふるさとチョイスがデザインした「心がつながる仕掛け」のよう。人々は、性能や価格だけで選ぶのではなく、「あの人があんな思いで作っているから」という共感で選ぶようになる。それは、今の社会に新しい価値観をそっと提案しているのかもしれません。

マンネリを越えて、共に創る喜びへ

今年11回目の開催で11年目を迎える大感謝祭。その10年という時間は、時に慣れを生み、変化を止めてしまうこともあるかもしれません。村尾さんはそのことを、誰よりもよくわかっていました。 「『イベントをやること自体が目的になる』のは、一番避けたいことでした。このイベントが必要なものだと信じているからこそ、そのやり方や在り方は、常に新しくしていかなければならない。立ち止まることは、少しずつ後ろに進んでしまうことにつながってしまいます。」

11年目に向けて彼らが丁寧に取り組んだのは、主催者(ふるさとチョイス:トラストバンク)と出展者(自治体・事業者)という関係性を、もっと温かいものに変えていくことでした。これまでは、どうしても「お願いする側」と「される側」という形になりがちでしたが、それでは本当の意味で一緒に何かを創り上げることは難しい、と感じていたのです。

「今年は、これまでの実施や説明会などで地域の皆さんからいただいたコメントや要望を確認しつつ、『どうすればもっと良くなるかな』『どんな未来を一緒に作れるかな』ということを、じっくり話し合いました。もちろん、地域の方や関係者から色々なご意見がありますし、全てを叶えることはできません。でも、なぜそれが必要なのか、私たちが目指している場所はどこなのかを丁寧に説明し、共感の輪を広げていく。そのプロセスこそが、何より大切なんだと改めて思いました。」

同じ船に乗る仲間としての、静かな革命

それは、主催者と出展者という垣根を越えて、「同じ船に乗るクルー」へと意識をシフトしていくための、地道で、でもとても大切な時間でした。大規模なイベントを運営するのは、本当にたくさんの調整が必要です。理想と現実の間で、悩むこともあったでしょう。でも、彼らは諦めませんでした。

「どちらかが一方的に主張するだけでも、相手の要望をただ聞くだけでもない。お互いが『どうすればもっと良くなるか』を一緒に考え、知恵を出し合う。その状態こそが、進化し続けるイベントの理想の姿だと信じています。」

それは、目には見えないけれど、とても大きな変化だったと言えるかもしれません。この温かい関係性の進化こそが、今年の「つたえる想い つながる未来」というテーマを、単なる言葉ではなく、血の通った現実のものへと変える原動力となっているのでしょう。

ここで、一つの疑問が浮かびます。なぜ村尾さんは、これほどまでに「人と人とのつながり」という、非効率で、目に見えない、でもとても大切な価値にこだわり続けるのでしょうか。その答えは、彼の個人的な経験と、この国の未来への深い想いの中に隠されているようです。

後編では、村尾さん個人の心の中にある情熱の源を紐解きながら、この大感謝祭が見つめる、ふるさと納税と日本の未来について、さらに深く掘り下げていきます。