「彼女、AI推進を最近凄く頑張ってるから」

インタビューの候補者を募った際、推薦者のある部長から即答で名前が挙がったのが、今回ご登場いただく長谷山さんだ。その推薦理由の通り、彼女は今、チーム内でAI活用を力強く推進するキーパーソンとして、活躍している。

個人の探究心から始まったAI活用は、どのようにしてチームを動かす力へと変わっていったのか。そして、全社的な取り組みへと活躍の場を広げるべく、彼女は何を見つめているのか。AIという新たな武器を手に、業務改善の最前線をひたむきに走る彼女の、挑戦の軌跡を追った。

長谷山 麻美(はせやま あさみ)

埼玉県上尾市出身 大妻女子大学を卒業後、クレジットカード会社にて個人営業、訴訟代理人業務を担当。

現在は自治体・社内・決済会社からの決済回りの問い合わせ対応や運用、クレジットカード不正利用対策、自チーム向けの生成AIを活用した業務改善に奮闘中。

「面白い」から始まった、AI活用の第一歩

「もともと、個人的にChatGPTをよく触っていたんです。純粋に『面白いな』と思って。」

長谷山さんとAIの出会いは、業務命令ではなかった。新しいテクノロジーへの尽きない好奇心。それがすべての始まりだった。プライベートでその可能性に触れるうち、「これを業務にも活かせないだろうか」という想いが自然と芽生えていったという。

そんな彼女の想いを知った上司から、「チーム内でAI活用を推進してくれないか?」と声がかかる。それは、渡りに船だった。

「是非やらせてください、と。もともと興味があって、自分で色々試していたことだったので、それを業務として公式に推進できるのは、とてもありがたいお話でした」

「好き」という純粋な気持ちが、仕事のミッションへと昇華した瞬間だった。誰かに言われたからではない、自らの内から湧き出る熱意。その力強いエンジンが、チームの未来を動かす大きな原動力となっていく。

「難しくないよ」を伝えたい。手探りで始めた自作AI研修

チームのAI推進役となった長谷山さんがまず着手したのが、自作のAI研修だった。その目的は、専門的な知識を教え込むことではない。彼女が一番伝えたかったのは、もっとシンプルで、本質的なことだった。

「AIって、決して難しいものじゃないんだよ、ということを伝えたかったんです。まずはその心理的なハードルを下げて、私みたいに『面白い』と感じて、気軽に触ってくれる人を一人でも増やしたかった。昨年、会社のe-ラーニングで初めてAIに触れましたが、正直なところ、少し難しく感じてしまった部分がありました。そこで今回の研修は『もし1年前の自分が受けるなら』という視点に立ち、『これなら絶対に楽しく、分かりやすい!』と心から思える内容を徹底的に考え抜いて作りました。(その名も『【超入門】実は楽しいGemini講座』)」

その想いを形にするため、彼女は研修の準備に没頭する。会社が提供するe-ラーニングとは一線を画し、もっと生成AI初心者に寄り添った、まずは誰でも楽しんで参加でき、ゆくゆくは業務への活かし方を各自で模索していけるような内容を心がけた。

自部門のメンバーを参加必須としたが、日常的に社内外からの問い合わせを受けることも多いため、業務の都合で全員が一度に参加するのは難しい。そのため、同じ内容の研修を複数回に分けて開催し、参加可能なタイミングで出てもらう形式を取った。地道で、根気のいる作業だ。

しかし、一人でも多くの仲間にAIの可能性を届けたいという彼女のひたむきさが、その手間を惜しませなかった。手探りで始まった研修は、回を重ねるごとに洗練され、チーム内に着実に変化の種をまいていった。

9割以上が「役立つ」。確かな手応えと、生まれた変化

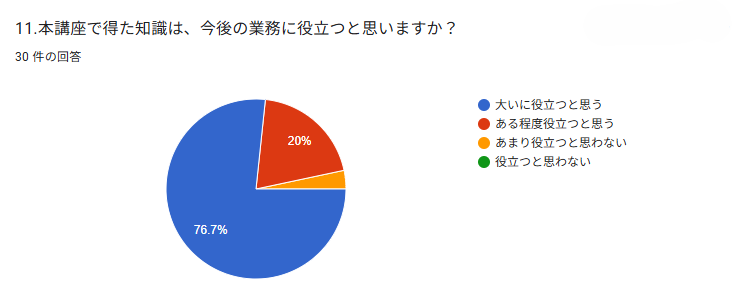

研修の成果は、すぐに数字となって表れた。研修後に実施した事後アンケートでは、驚くべき結果が待っていた。

「『本講座で得た知識は、今後の業務に役立つと思いますか?』という設問に対して、90%以上のメンバーが『役立つと思う』と回答してくれたんです。また、アンケートにも『楽しかった』というコメントが本当にたくさん書いてあって、研修をやるにあたって大切にしていた”楽しんで参加してもらう”ということがまずは実現できたなと。『やってよかった』と、心の底から思えた瞬間でした。」

その言葉からは、安堵と確かな自信がにじみ出ていた。チーム内のコミュニケーションにも、明らかな変化が生まれていた。

「研修をきっかけに、チーム内でAIに関する会話が目に見えて増えました。AI活用の社内slackチャンネルを運営しているのですが、研修後に参加メンバーの『こういう使い方をしたら、うまくいったよ』とか、『こんなことやってみた』という投稿を見つけて、嬉しく感じています。私が一人でAIを活用できるようになって1日1時間業務を効率化できたとして、月間の業務改善時間は20時間です。しかし、部署のメンバー約30人全員が、1日たった30分AIを活用して業務を効率化できたら、部署全体では月間300時間もの業務改善が見込めます。会社に与えるインパクトが全然違いますよね。研修が、それを実現するための第一歩になっていたら嬉しいです。」

はにかみながらそう語る彼女の表情は、達成感に満ち溢れていた。個人の「面白い」から始まった挑戦が、チーム全体の成果へと結実した、何よりの証だった。

個人の活動から、全社の力へ。「OASIS」で目指す新たなステージ

チーム内での活動に力を注ぎ始めた頃、会社全体でAI活用を推進する全社横断プロジェクト「OASIS:『AI戦略統合推進室(Organization for AI Strategy Integration & Support)』」が発足した。これまでの知見をさらに広いフィールドで活かす、絶好の機会だ。彼女がこのチャンスを逃すはずはなかった。もちろん、自ら手を挙げた。

「自分のチームでの経験を、他の部署にも展開できたとしたら凄く良いですね。これまで孤軍奮闘してきた部分もありましたが、「OASIS」には社内の各部署からAIに意欲的なメンバーが集まっている。その人たちと一緒に活動することで、自分自身もさらにレベルアップできると感じています。」

彼女が見つめるのは、もはや自分のチームだけではない。会社全体の未来だ。これまで培ってきた知識と経験、そして何よりもその熱意を武器に、活動の幅をさらに広げていく。

「私がやってきたことが、少しでも会社の役に立てるなら嬉しい。「OASIS」での活動を通じて、全社的にAI活用が当たり前になるよう進めていきたいなと思っています。」

個人の探究心から始まった小さな灯火は、今やチームを照らし、そして会社全体の未来を照らす大きな光になろうとしている。

■ 次回予告:

ひたむきな探究心で、AI活用の道を切り拓いてきた長谷山さん。

しかし、彼女を突き動かす原動力は、それだけではない。

後編では、彼女が日々向き合っている「ふるさとチョイス」の決済運用業務、そして、その仕事観に深く根ざした「縁の下の力持ち」としてのやりがいや、仲間への想いに迫ります!